DeepAgent源码流程解读

DeepAgents. Js 架构与流程

这篇就是带你了解一边 DeepAgents. Js 的底层实现:你可以把它理解成:在 LangGraph 的 createReactAgent 上,包了一层更好用、更可控的 Agent 工厂,顺手送你一套常用工具、子代理机制(task 工具)、以及“Human-in-Loop”的中断审批。

小科普:LangGraph Node、ReAct、DeepAgent 分别是什么? 怎么区分和选择

| 特性 | Node(基元) | ReAct(智能体模式) | DeepAgent(工程化套件) |

|---|---|---|---|

| 定义 | 图里的单步函数 | 先思考再行动,动态调用工具 | ReAct 的工程化封装 |

| 控制流 | 静态、固定流程 | 动态选择工具,多轮循环 | 动态 + 审批/白名单可控 |

| 粒度 | 最小步骤 | 控制器,负责多步任务 | ReAct + 工具箱/子代理/审批 |

| 上手成本 | 低(要自己编排) | 中等 | 最快(默认电池齐全) |

| 可控性 | 最强(全手写) | 需要额外约束 | 内置 interrupt 和状态通道增强 |

| 适用场景 | ETL、固定流水线、结构化处理 | 搜索-阅读-总结等开放式任务 | 产品化落地,需安全、审计、协作 |

设计理念一句话:

- Node:显式可控,工程化流水线

- ReAct:让模型“在行动中推理”

- DeepAgent:让 ReAct 真正可用、可控、可审计、可落地

好, 上面大概梳理和介绍了一下 Node, ReAct 和 DeepAgent 的区别, 下面从 DeepAgent 的实现来介绍一下是怎么实现的

运行流程(配伪代码更直观)

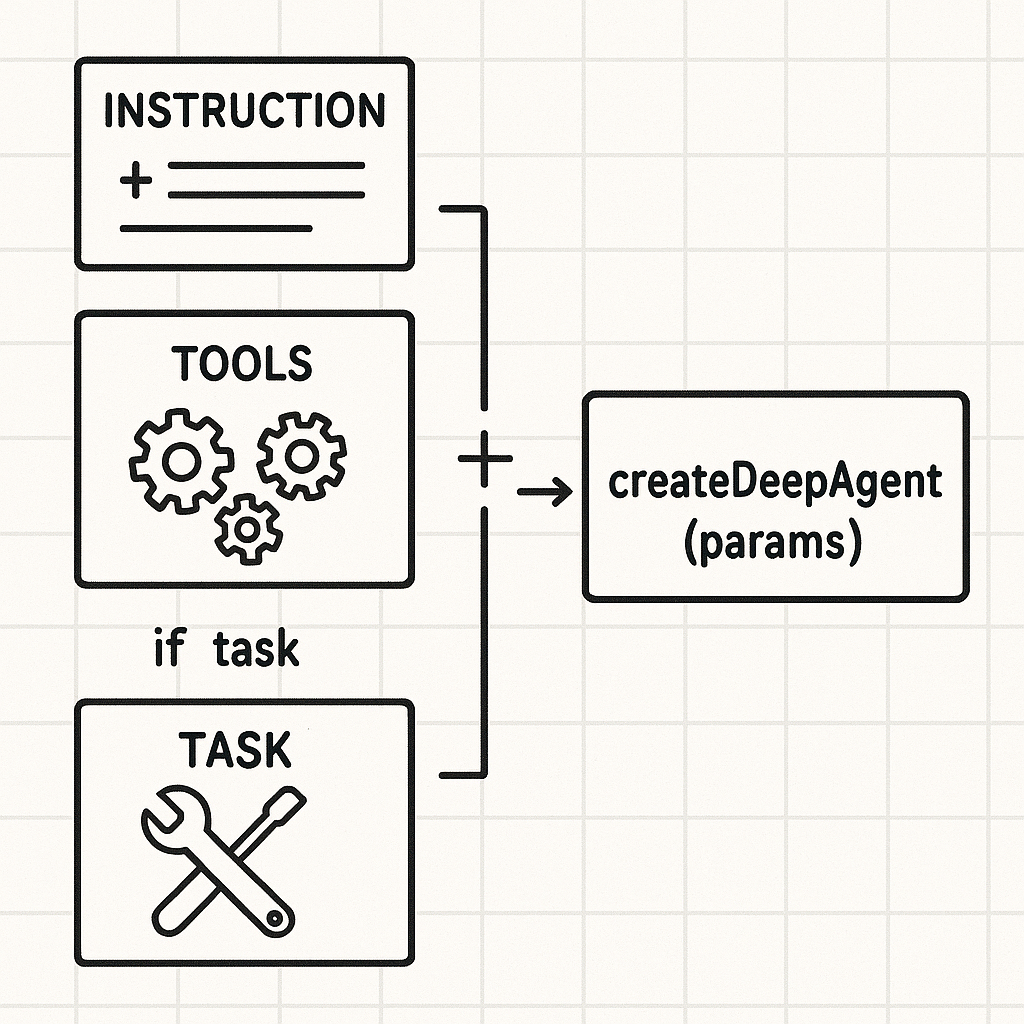

1) 主入口:createDeepAgent(见 graph.ts)

思路很简单:先拼“工具”和“提示词”,再决定要不要放 task 工具(子代理),最后挂上中断钩子(或自定义 postModelHook),然后交给 LangGraph。

其中 DeepAgent 默认的 model 是 Claude sonnet 4, 如果不需要可以自己设置

function createDeepAgent(params = {}) { |

你可以把它想成“乐高组装”:把零件(工具、提示、状态、钩子)按需装一装,最后交给 LangGraph 开跑。

从 DeepAgent 创建也可以看出和上面所说的, 实际返回的对象也是一个 ReAct node

2) 工具体系:tools.ts(内置工具都很“规矩”)

下面我们先介绍一下里面的预置的工具.

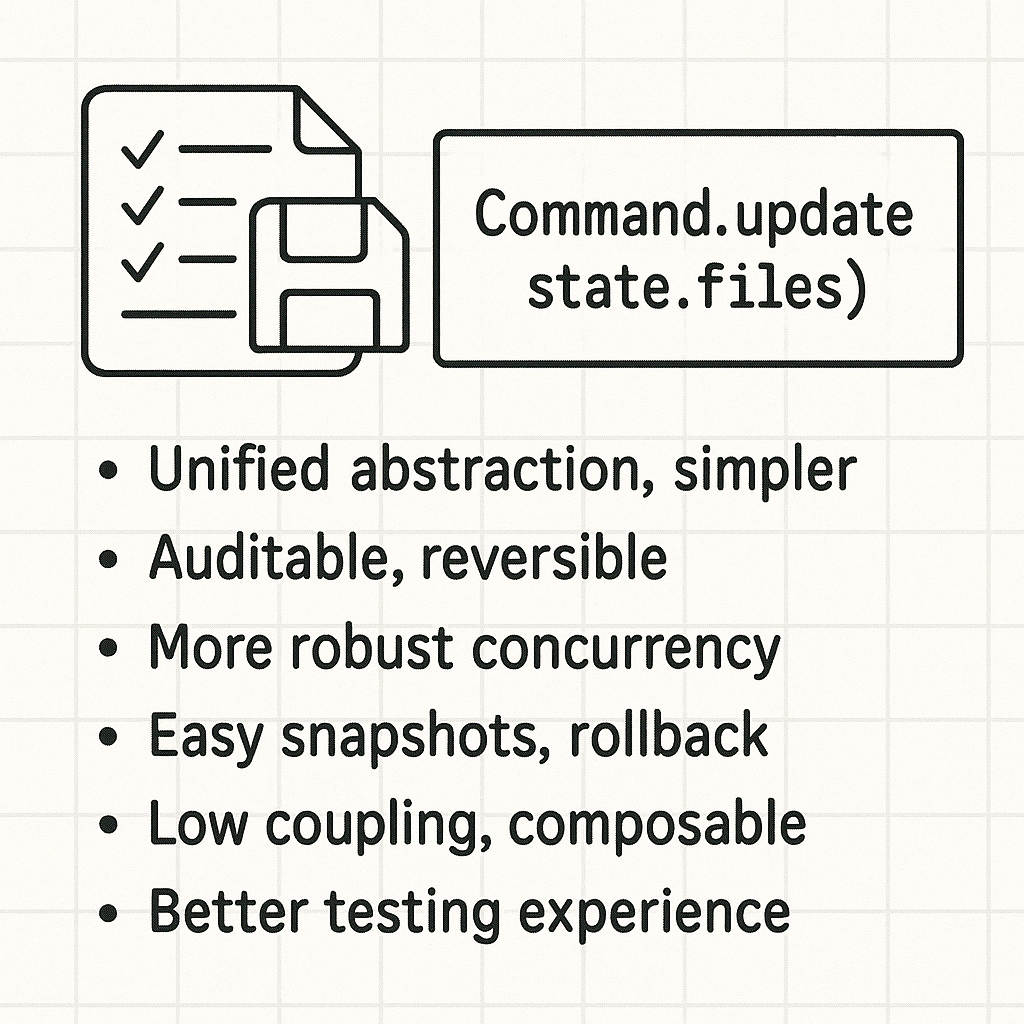

这里借鉴了 Claude Code 的 Todo 思路:把任务与中间产物都“文件化”。本库并不真的写磁盘,而是把一切放在内存里的“模拟文件系统”(state.files),通过 Command.update 来更新。为什么要用“文件式”抽象?有什么好处?

统一抽象,心智简单:- 不同工具产出的内容(计划、结果、临时数据)都变成“路径 → 文本”的键值对,行为可预测、接口一致。

可审计、可回溯:- 每次写入都会伴随一条 ToolMessage;再配合中断(interrupt),关键写操作可以先审批。- 自然支持“看差异”(diff 思维)和变更历史记录,方便代码评审式的审计。

并发与合并更稳:- 通过 reducer(files 合并、todos 覆盖)定义清晰的合并规则,适合多工具并行、反复迭代的场景。

快照与回滚容易:- 整个 files 就是状态快照,一把抓;需要回滚直接恢复上一份即可,做“时光旅行”很自然。

低耦合、易组合:- 工具之间只约定“读哪个路径、写哪个路径”,无需共享复杂对象结构,替换/扩展工具更轻松。

更好测试体验:- 单测无需真实磁盘,直接构造/断言 state.files;行为确定、可重复,CI 也更快更稳。- 随时 ls + read_file,就能把当前“上下文现场”打印给人看,排查快。

更贴合 LLM 的工具心智:- read_file / edit_file 这类能力和提示非常直观;还能按 offset/limit 分块读取,节省上下文。

需要注意的地方:

- 这只是“内存文件系统”:进程重启会丢失;如需长期保存,要自己把

files同步到真实存储。 - 路径命名需要约定(按功能/任务分目录),否则容易乱。

- 超长文本会有行截断(每行 2000 字符),大规模文档场景要考虑分片或外部存储。

下面看怎么实现 sub-task 的

3) 子代理:createTaskTool(见 subAgent.ts)

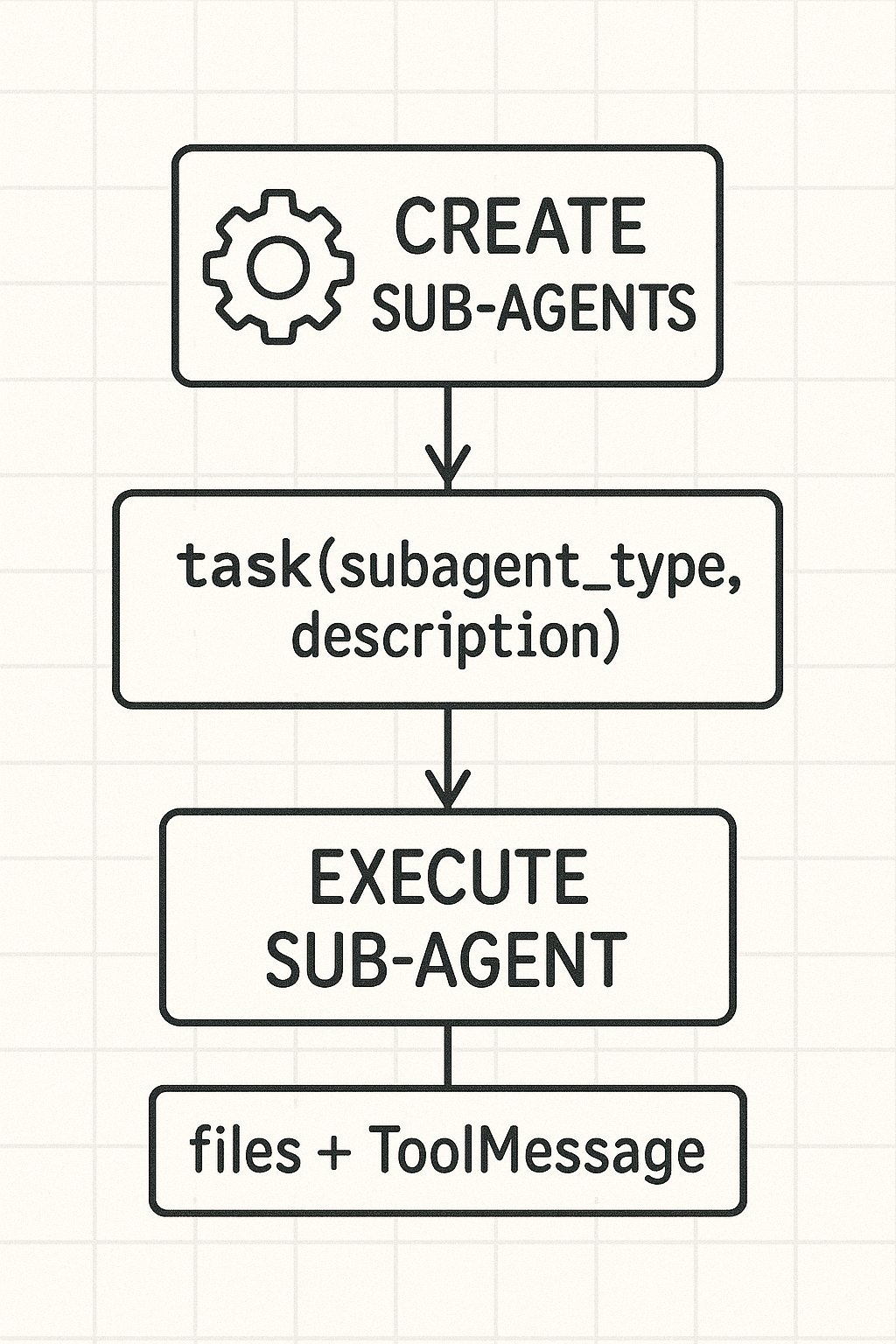

task 的核心是把“调用一个子代理一次”封装成一个工具(类似 ToolNode):

- 预创建 subAgent:启动时先为每个 subAgent 生成一个独立的 ReAct Agent(带它自己的提示词与工具集)。

- 包装成可调用节点:对外只暴露一个名为

task的工具,入参包含subagent_type(用哪个子代理)和description(要做什么)。 - 运行时交互:主 Agent 调用

task时,会把description作为一条用户消息投递给对应的子代理;子代理独立执行后,产出的结果会以“文件变更(files)+ 一条工具消息(ToolMessage)”的形式回填到主状态。

这套设计的巧妙点:

- 动态“接子图”而不是画条件边:传统 conditional edge 要在图构建期把所有可能路径画好;这里把“去另一个子图做事”抽象成工具调用,模型在运行时按需选择哪个子代理、调用几次、是否并行,更像“动态图按需生成”。

- 统一心智:子代理也是“工具的一种”,和普通工具共享同样的调用与观测接口(参数描述、消息回填、权限白名单等)。

与 ToDo(任务面板)的衔接:

- 计划:用

write_todos把复杂需求拆成可执行的 todo(pending)。 - 派工:把某条 todo 设为

in_progress,并将其描述/执行说明作为description交给task,通过subagent_type指定合适的子代理。 - 回填:子代理完成后把结果写入

files,并在消息里产出总结;主 Agent 随后把该 todo 标为completed,必要时追加新的 follow-up todo。 - 双向赋能:主 Agent 与子代理都可以(如果被授予)使用

write_todos,在执行过程中细化/拆分任务,形成“计划 → 派工 → 产出 → 回填 → 更新计划”的闭环。

一句话:task 就像“分包商调度器 + 子图插槽”,让主图在运行时把合适的子代理接上去干活,做完再把结果规范地回流到同一套状态里。

极简伪代码(从实现提炼,辅助理解):

// 1) 预创建子代理(带各自工具与提示) |

4) 中断/审批:createInterruptHook(见 interrupt.ts)

这个钩子把“审批/等待/中断等行为”接进来:当 LLM 打算用某个被标记为需审批的工具时,先打个断点问你要不要放行、要不要改参数、还是直接回复。直白说,它就是“工具要上车先验票”。

使用方法(最小示例):

const agent = createDeepAgent({ |

配置怎么写?

- 形态:

Record<toolName, HumanInterruptConfig | boolean>。 - 写

true:使用默认配置{ allow_accept: true, allow_edit: true, allow_respond: true, allow_ignore: false }。 - 写对象:自定义人类可用的操作按钮(

allow_accept/allow_edit/allow_respond)。 - 不支持:

allow_ignore(写了会报错)。 - 想禁用某工具的审批:不要把它写进

interruptConfig(写false也会被视为开启,因实现细节会走默认配置)。

触发条件 & 结果是什么?

- 条件:当模型产出了

tool_calls,且其中某个工具名出现在interruptConfig里。 - 结果(人类可做三选一):

- Accept:原样放行这个工具调用,继续执行。

- edit:人类可修改

action/args,用修改后的参数执行工具。 - respond:不执行工具,直接把人类填写的文本作为

ToolMessage返回给模型(等于“人工回复”)。

- 其他同时产出的工具调用(不在

interruptConfig内的)会自动放行。

适合什么时候开审批?

- 有副作用/破坏性操作:比如

edit_file、对关键“文件路径”的write_file。 - 成本较高或有风险的外部请求:如批量写、删除、或者会触发外部系统变更的工具。

- 合规/流程要求必须留痕并二次确认的步骤。

限制与注意事项:

- 一次仅支持“至多一个”需要审批的工具调用;多个会报错(当前版本约束)。

postModelHook与interruptConfig互斥(只能二选一)。- 审批弹窗内容包含:工具名、参数 JSON 和可用操作按钮;你可以通过可选的

messagePrefix(默认“Tool execution requires approval”)自定义提示开头。

小技巧:

- 只在关键工具上开启审批,降低交互打断频率(例如只对

edit_file、write_file开启)。 - 若你希望“只允许人工回复,不允许直接执行”,就把

allow_accept设为 false、保留allow_respond即可(在自定义对象里配置)。 - 审批提示里尽量让参数清晰易读(例如在生成调用时就保证 args 是干净的结构化对象),人类更容易做判断。

上手一眼明白的小例子

const agent = createDeepAgent({ |

典型一次对话会怎么走

- 用户说话 -> 进

messages。 - LLM 思考 -> 可能产出

tool_calls。 - 命中审批 -> 先问你(放行/改参数/直接回)。

- 真正执行工具 -> 可能用 Command 改

todos/files/messages。 - 用了

task-> 子代理干活 ->ToolMessage把结果带回主线。 - 基于最新

messages继续推理 -> 给出最终回答。

最后一句话

把它当“拼装式 Agent 工厂”就对了:

createDeepAgent负责编排;createTaskTool负责子代理派工;- 内置工具让过程可观察;

- 中断钩子让关键操作更可控。

先从默认配置跑起来,然后按需加子代理、收紧工具权限、打开审批、扩展状态,你的深度代理就有了清晰的骨架和肌肉。

👀 本页访问次数:span#view-count 载入中...